古代新羅はローマ文化の国

箱根ガラスの森美術館顧問 由水常雄

<梗概>

東アジアの国々は,一般に古代から近世まで中国の諸王朝による中華文化の強い影響圏の下にあったと考えられている。ところが,4 世紀から6 世紀中葉の古代新羅の文化について調べてみると,意外にもローマ文化の影響が極めて色濃く表れた文化であったことがわかった。とくに,古墳から出土した多くの遺物を調べると否定できない事実に遭遇する。その上で記録文献史料をたどってみれば,ローマ文化の痕跡がさらに裏づけられるのである。これは古代における東西文化の大交流の一端を物語るものである。

はじめに

私の大学院時代の研究テーマは「東洋古代ガラスの研究」で,中国・朝鮮・日本などに残る古代ガラスの研究をしていた。ガラスは人工物であり作り方に特殊技術がかかわるために,そのガラス工芸品を調べれば,その産地と時代についてかなりの精度で特定できる性質を持つ。この点を考慮すると,史料としては非常に使いやすいものだ。それらのガラス器を調べる中で,ある傾向性があることに気付いた。すなわち,ガラス器の種類には大きくローマン・グラスの系統,ペルシアの系統,中国の系統の三つがあり,そしてローマン・グラスは限られた地域からだけ出土していることがわかった。中でも朝鮮半島の三国時代における新羅の古墳からは(ただし,6 世紀半ばまでの新羅時代に限る),ローマン・グラスが集中的に出土しているが,高句麗や百済からは出土していないのである。その他の出土品についても似た傾向がみられることもわかった。そこで本稿では,古代新羅とローマ世界との密接な関係について古墳の出土品をもとに考察しながら,古代新羅の知られざる実像に迫ってみたいと思う(詳細については,拙著『ローマ文化王国−新羅』を参照されたい)。

1.出土品からみた新羅とローマ世界

(1) 王冠

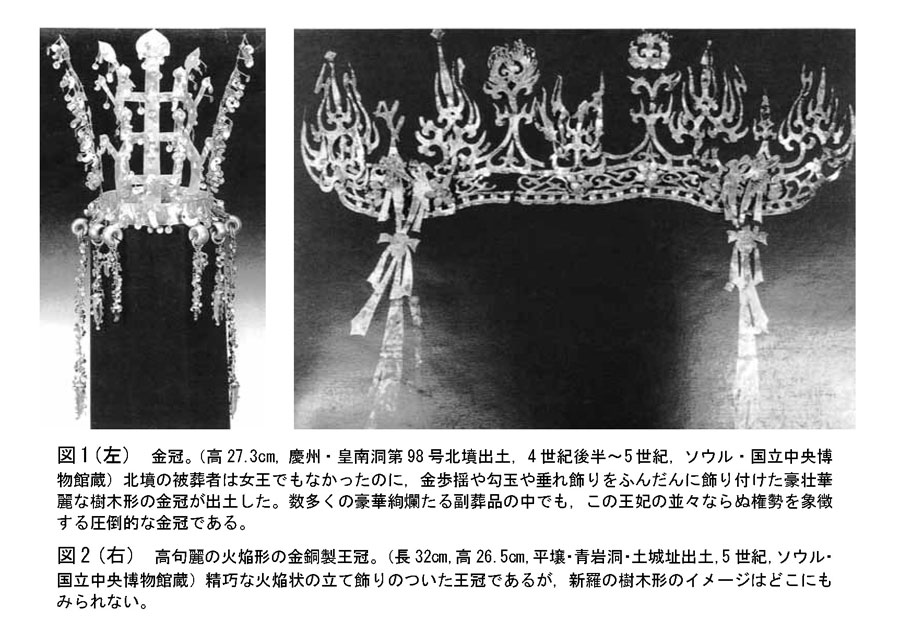

新羅古墳から出土している王冠は,中国にはその類型がなく,高句麗や百済にも存在しなかった独特の形式を持っている。そこでこの王冠についてまず検討してみる。

新羅の王墓から出土した王冠には,一定の統一形式がある。歴代の王は,厳格にその形式を遵守し,自らの好みを反映して,その王冠の基本的な構成要素である「樹木形立飾り」と「鉢巻き形のダイアデム(王冠)」という基本形を変更することは決してなかった。それは新羅王の樹木形王冠が,新羅の国王と国民にとって極めて重要な意味を持っており,王といえども王冠の形を恣意的に変更することができないほど,神聖な象徴的形式を備えていたからであった。

新羅時代の王冠については,慶州古墳から王冠が(西暦2000 年時点で)29 点出土しているほか,慶州以外の古墳から50 点余りが知られている。慶州王墓出土の王冠とそれ以外の樹木冠との大きな違いは,前者が金冠であるのに対して後者は金銅冠であるという点だ(一部,高霊出土の金冠があるが)。慶州を取り囲む洛東江流域で,こうした樹木冠が出土している事実は,同一の理念の下に作られた樹木冠という王冠を使用していたことから,それらの地域が新羅の傘下に入っていた国々だったことを示している。

ところが,樹木冠形式の王冠は,中国文化圏の国々の王冠として使用された例は(わが国における若干の例を除いて)皆無なのである。つまり,これは新羅が中国文化を享受していなかったことを明確に示唆する象徴的出土物であるといえる(参照:原田淑人「東洋固有の天子及び皇后の宝冠について」『聖心女子大学論叢』第34 集)。

同じ朝鮮半島の高句麗や百済の王冠と比較してみても,樹木冠はない。高句麗の王冠は,樹木枝を連想させるような立飾りのついた冠は皆無で,その形式は火焰形や日本の立飾りを冠帽に取り付けた形に作られていて,新羅の樹木冠とは何ら関連性を持っていなかった。ただし,百済古墳から樹木冠と認められる王冠が1 点出土しているが(羅州新村里9 号墳),この地域が果たして百済の支配地域であったかについて検討する余地がある。また伽耶地方の遺跡からは,多くの樹木冠や新羅古墳の出土品と同似のものが出土しているが,これはこの地域が新羅と同じ文化圏にあったことを物語るものである。

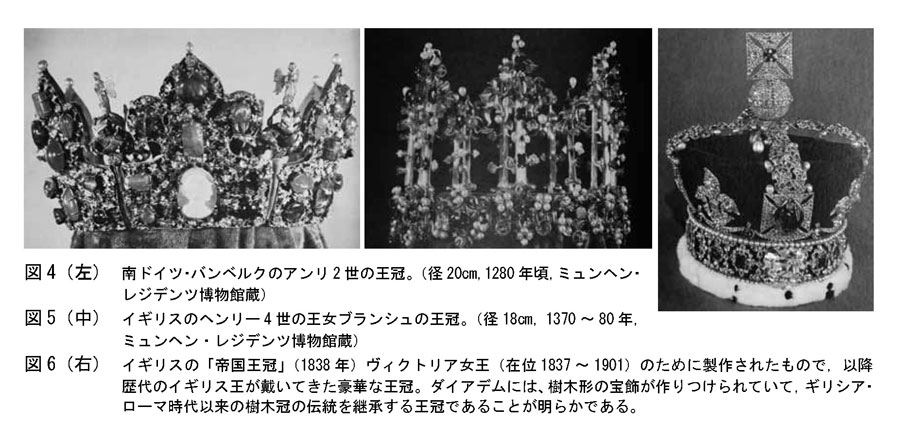

それでは新羅独特の樹木冠の源流はどこになるのか。実は,ヨーロッパの王冠を観察すると樹木冠が圧倒的に多いことがわかる。そしてヨーロッパの樹木冠の源流について,英国の民俗学者ジェイムズ・フレイザーの『金枝篇』に詳しく記されている。それによれば,樹木冠の由来は次のようであった。

森の女神ディアーナの住む聖なる森に聖なる樹が1 本あり,その聖樹の枝は,誰ひとり折り取ることが許されなかったが,唯一,森の王となる者だけができたという伝説があった。この聖樹信仰が,古代ギリシア・ローマ世界に広がっていき,やがて聖樹の枝を折って,鉢巻状のダイアデムに,全面と左右に1 本ずつ,三方に差し込むことによって神権を授かった聖なる王の儀式が始まった。この聖樹の王冠が,やがて王となる人物が戴冠する王冠として作られるようになり,樹木冠が出現した。

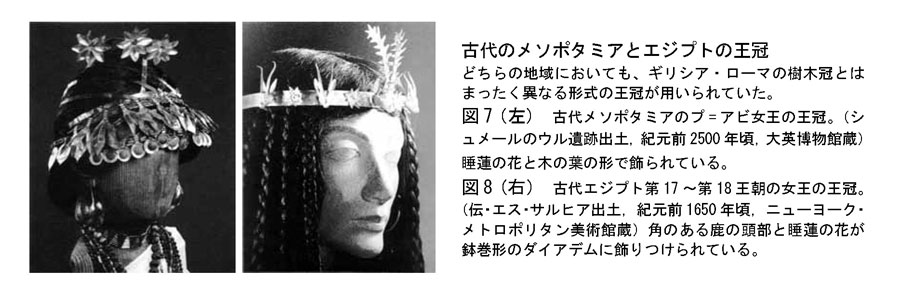

事実,ヨーロッパでは,東ローマ皇帝ユスティニアヌスや皇妃テオドラの王冠に続く,ヨーロッパの諸王の王冠はいずれも樹木冠の形式が踏襲されている。ちなみに,メソポタミアの王やエジプトのファラオは,樹木冠が使われた例はない。

ギリシア神話に淵源を発した聖樹信仰と王権の合体によって誕生した樹木冠は,ギリシア・ローマ時代以降,ヨーロッパ文明の中に継承されてきた。時代の推移や地域差によって多少の変化はあっても,その基本的な要素であるダイアデムと聖樹の二つの要素は厳然と守られ,あるいは不文律として樹木冠の形式が継承されてきた。アジア・アフリカにも聖樹信仰はあったが,その聖樹が王冠として使われたことはなかった。樹木冠はヨーロッパ世界独特の王冠として,今日に伝えられてきた。そして新羅の樹木冠が,まぎれもなくその系譜に属していたことは間違いなく,新羅の文化がローマ文化を受容していたことを,新羅の王冠が象徴的に示しているのである。

(2) ローマン・グラス

新羅古墳からは10 基の古墳から計24 点のローマン・グラスが出土している。一方,同時代の高句麗や百済の遺跡からは,(高句麗の西官菅子第2 号墓の1 例の除き)ローマン・グラスの出土はない。これも新羅の文化が,高句麗や百済の文化と位相を異にすることを示す例である。

それではローマン・グラスの源流とルートはいかなるものなのか。

新羅古墳から出土した多くのローマ系文物は,大きく二つに大別される。すなわち,一つは,ローマ世界で作られ伝来したもの。もう一つは,ローマのデザインと技術が導入されて新羅で作られたものである。前者を代表するのが,ローマン・グラスであり,後者を代表するものが金銀製装身具やリュトン(角杯)などの土器類で

ある。

デザインや技術が導入されていたのであれば,ガラス器やガラス製品についても,新羅で作られても不思議ではない。事実,紺色素文ガラス杯のようにローマン・グラスの技法が導入されたと思われるものの事例もあるが,一般にガラス工芸は,金工芸や陶芸と違って,化学知識や溶解技術,吹きガラス技法などの成形技術に先端的な知識や技術が要求されることから,せっかく導入されたガラス技術もどうやら新羅には定着しなかったようだ。その後の遺跡から新羅製ガラスが出土していないことから,それが推測される。一方,ローマ世界から伝来したローマン・グラスは新羅の王族や貴族たちに珍重されていた。

こうしたローマン・グラスの原産地を特定することは容易ではないが,ある程度は推測することが可能だ。

当時のガラス工芸の最大の産地は,地中海東岸のアンティオキアからアレッポ,シリアのシドンやティル,あるいはエジプト北岸のカイロやカラニスなどがあった。そのほかにも,イベリア半島のイスパニアやブリタニカ,ガリア,黒海西岸のローマ属州のダキアやモエシア,トラキア,さらにはドイツのケルンなどがあった。その中で,新羅のローマン・グラスの大半は,地中海東岸のガラス産地の製品と関連が深いことがはっきりと認められる。

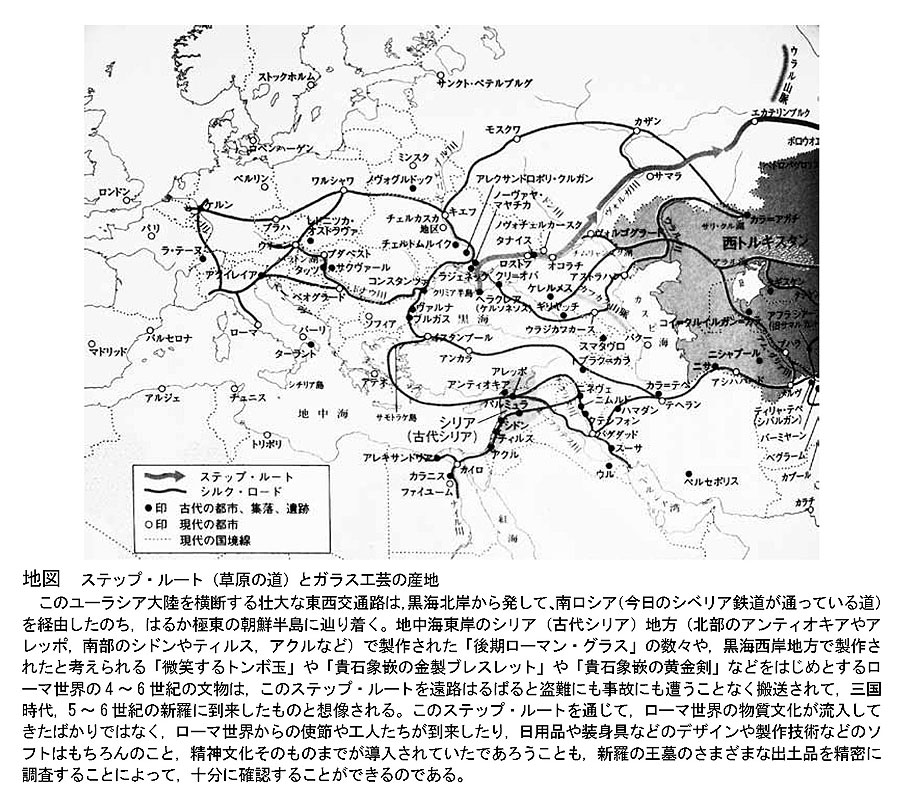

もちろんその産地から直接新羅にもたらされたとは限らない。当時,ローマ世界のガラス産地は大量生産を行い,広くユーラシア大陸全体に輸出していたから,それを取り扱う貿易業者たちが各地で活躍していた。地中海東岸のガラス産地からは,黒海西岸から同北岸地方に大量に輸出されており,それらの製品が今日南ロシア一帯から大量に発掘されている。新羅に伝来したローマン・グラスは,そうした南ロシアに運ばれた貿易商品がステップの騎馬民族によって他のローマ文化を背負った文物とともにもたらされたのであった。ステップ・ルートの類似品の出土がそれを物語っている。

新羅古墳出土のローマン・グラス類は,新羅におけるローマ文化のエネルギーが蓄積されていたことを示している。しかし,すでに述べたように,6 世紀に入り中国との交流が始まると,その後は中国経由のペルシア系の文物が入るようになる。統一新羅時代になると,朝鮮半島には西方の文化は主としてペルシア系の文化が中国文化のフィルターを通してかすかに流入する以外は,入ってこなくなる。とりわけ,ローマ文化との直接的な接触は皆無となる。

(3) リュトン(角杯)

新羅から伽耶地方にかけての4 〜6 世紀の古墳からは,ギリシア・ローマ世界で流行したリュトンの系譜をひく角杯をはじめ,把手付カップや高脚杯,騎馬人物形容器や異形の土器類が,多種多様なバリエーションをもって出土している。それらの器形や器種は,中国文化とはほとんど無縁の土器類であり,高句麗や百済ではもちろん出土例がない。

土器というごく日常的な容器までローマ的要素の強い器が作られているという事実は,ローマン・グラスと同様に,新羅が日常生活の中にローマ文化を強く浸透させていた状況を如実に示すものである。

牛角をかたどった角杯(リュトン)は,ギリシア時代に流行し,その伝統がローマ世界に継承されたものである。ギリシア神話に基づいた角杯は,食べ物に関するあらゆる願いごとがかなう「豊穣の角」として最高の幸せを授けてくれる容器として信奉されていた。新羅における角杯の流行は,こうしたローマ世界の習俗を受け入れたものと考えられる。これは単にモノとして輸入されただけではなく,精神文化そのものまでも新羅の人々に受け入れられていたことを示す実在資料であった。

ローマ世界では,角杯は土器ばかりではなく,ガラス製や半貴石製,金銀製,骨角製や木製のものなど,多様な材料で作られていた。それらの先端には,女性像や馬,牛,ヤギ,獅子形など

の上半身像や頭部像が飾られていた。新羅世界でも,自由にその造形を変形させて,新しいリュトンの形を作り出していたことが伺える。

(4) 把手付カップ

リュトンに対応する日常の飲用食器が把手付カップであった。飲用食器に把手を付けるかどうかの問題は,その製作主が無意識のうちに実践する行為であり,それはまたその文化の基本的性格を示す。例えば,日本や中国では,湯飲みや碗に把手を付けないことは,当たり前のことであった。一方,ヨーロッパ世界では,茶やスープを飲む器に把手を付けることはごく普通のことであり,逆に把手を付けないことは考えられない。

したがって,新羅や伽耶の古墳から出土する多くの把手付カップや容器類は,それらがローマ文化を基盤に持っていることを示すものである。百済や高句麗の出土物の中に,リュトンや把手付カップがほとんど見られないことから,彼らが中国文化を受け入れていた証拠なのである。

2.新羅とローマ世界の交流

次に,記録史料を検討しながら,新羅と中国の関係について見てみよう。

紀元4 世紀から7 世紀にかけて朝鮮半島には,高句麗・百済・新羅の3 国が鼎立していた。一般には,東アジアの中華文化圏に属する朝鮮半島は,中国の諸王朝の影響を受けその文物を受け入れていたとされる。ところが,この時代の新羅は,高句麗や百済が中国に朝貢を行って関係を保っていたのとは違い,中国との関係を断って国交を持とうとはしなかった。

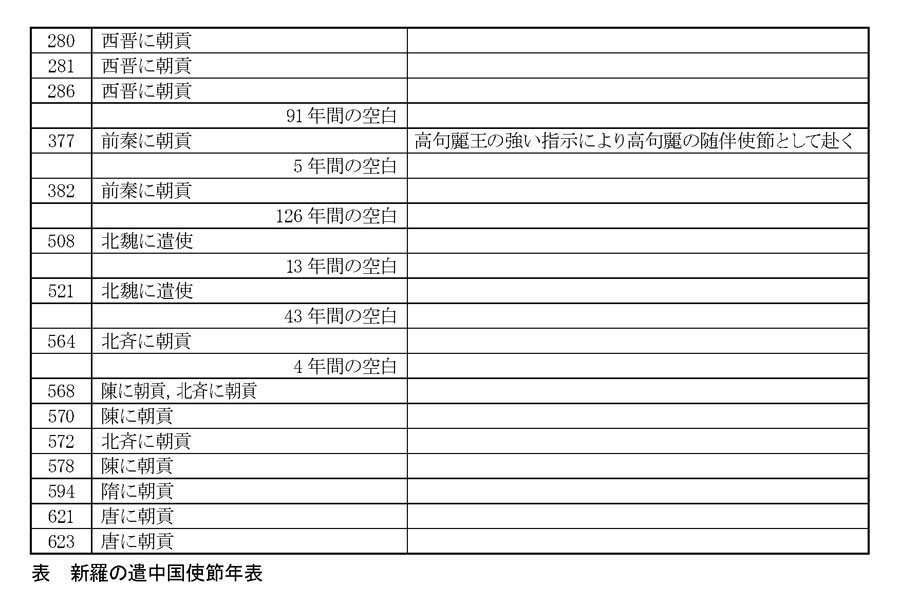

中国の史料に基づき新羅の遣中国使節の記録を年表的に見てみると次のようになる。

中国と頻繁な交流を進めていた高句麗や百済と比べると,新羅は300 年間に数回というわずかな交流であった。もちろん隣国である高句麗や百済を通じて中国文化を吸収した可能性もあるが,新羅の遺跡から出土する文物をつぶさに観察した限りでは,中国的な文化の影はきわめて乏しいのである。つまり,新羅は辰韓時代から真興王(在位540-576 年)の時代に至るまでの期間,数回の遣使を除いて中国とはほとんど断絶状態にあったのである。

新羅の故地を訪ねたことのある人ならもちろんのこと,新羅時代は中国の仏教文化を受け入れて隆盛を極めた時代であったことは周知のことである。表からも分かるように,6 世紀半ば以降の新羅は,急ピッチで中国文化を受け入れ始めた。そしてそれ以降,朝鮮半島は一貫して中国文化を受け入れた国であった。

ところが,6 世紀前の新羅の時代に限ると,むしろ世人の常識とは違って,新羅はローマ文化をもった王国であったのである。それでは6世紀を境に新羅は,どうしてローマ文化の受容を断ち切り,中国文化受容へと大転換したのか。その背景には,世界史的な大変動があった。

476 年西ローマ帝国が滅亡し,東ローマ帝国周辺にはヴァンダル族の侵攻,エフタル族の侵入,ブルガル人の来襲などがあり,一方ではササン朝ペルシアとの永い戦闘が始まり,ローマ世界は混乱期に突入したのである。また中国大陸の中で,唯一,ローマ文化を受け入れていた北魏が493 年に華北の大同の都を捨て,洛陽に遷都,やがて534 年には滅亡してしまった。こうした歴史の変動による東西文化交流の変化を受けて,新羅とローマ世界との交流は消滅へと向かったのである。

新羅におけるローマ文化の受容は,じつは,さらに時代をさかのぼった中国の春秋末期から戦国時代にかけての,東西文化の大交流時代にその遠い源流があった。

戦国時代の東西文化の大交流は,中国社会を一変させてしまうほどの大変革をもたらした。戦国時代の名称は,前漢の劉向(BC1 世紀)が著した『戦国策』に由来するもので,その言葉のイメージとは違い,西方からの新しい文物がふんだんに入ってきて大きな文化革新が進んだ時代であった。西方からの文物の流入のみならず,それをもとに,それまでの中国にはなかったもの(例えば,建築金具や青銅器,鉄器,ガラス玉など)が生産されるようになるという技術革新が進んだのである。

例えば,戦国時代の趙の国には,40 万平方メートルもの大製鉄工場がいくつも林立し,沿海州の燕国には1000人余り労働者が働く製塩工場が建ち並び,他の国々にも繊維産業や木漆工業などが盛行した。事実,そうした大工場跡が続々と発掘されている。その結果,貨幣経済の成長を促し,物々交換から貨幣による都市経済が発達し,大規模な流通が始まった。都市が整備され,交通網が発達して労働者の都市集中化が進んで,市場が誕生し,新しい都市文化が発達してきた。

こうした東西文化の大交流の余波が朝鮮半島にも及び,新羅におけるローマ文化の受容はその延長線上にあったのである。

新羅の4 〜6 世紀前半の遺跡からの出土品が示すように,ローマン・グラスやギリシア・ローマの伝統を踏まえた細線粒金細工の装身具類,黄金の宝剣をはじめとする金銀製品,馬頭をかたどったリュトンやワイン・グラス風の土器類,把手付のカップなどのローマ的要素,そしてギリシア神話の中の聖樹信仰を形式化した樹木冠形式の王冠などは,高句麗はもちろんのこと中国文化には無縁な出土品類である。

そして諸説に言われた北方文化とも根源的にはあまり関係がない。ただローマ文化の中で作られたものを新羅に運んできたり,そのデザインや技法を導入する仲介の役割を北方民族が果たしたことは明白である。もちろん,馬具や武器を始め,白樺製品などには,北方民族の文化が導入されていることは出土遺物が明白に示している。3.文献史料からみた新羅

(1) 中国の文献史料から

『魏志』東夷伝における辰韓・弁韓(のちの新羅)に関する記述からみてみる。

辰韓の言語が,馬韓(のちの百済)の言語と異なっていることを示すとともに,「国のことを邦といったり,弓のことを弧といったり,賊のことを寇といったり,行酒のことを行觴と呼んだ

りしているのは,秦人に似ているとして,辰韓のことを,秦韓と呼ぶ人もいる」と記述している。朝鮮史研究家の中にはこれをもって辰韓を中国の華僑の国だとする言説を述べる人もいる。そ

れよりも私は,辰韓の言語が馬韓の言語と異なり,辰韓と弁韓の言葉が同じだという点に注目したい。

また弁辰の項では,「自ら立って王となることができない」という点,12 国の高官たちの合議によって選ばれて王となる点が,東洋における王の即位形態と全く異なっていることを示している。辰王の選出方法は,あたかもローマ皇帝の選出方法と軌を一にすることを指摘しておきたい。

382 年,新羅が秦に剣士を派遣したとき,秦王苻堅が,新羅王の楼寒(新羅第17 代奈勿麻立干)から派遣された使節の衛頭に対して,新羅のことを聞いて,昔の状況と異なっているのはどうしてかと(高句麗や百済には質問せず新羅だけに)質問した。これは高句麗や百済と違って新羅は,以前のように中国文化を受け入れなかったことを反映するものと解釈される。それに対して使節の衛頭は「中国でも時代が変われば,(国の)名号が変わります。それと同じようなものです」と答えた。つまり中国でも時代が変わり異民族が中原を支配すれば別の国名になるように,新羅も非中国文化の影響を受けていることを明確に表明したのである。

奈勿王が使節を派遣した後,新羅と中国との関係は,126 年もの間断たれ,北魏が都を中原の洛陽に遷都したあとの508 年に使節を派遣した。ここには特別な意図が新羅側にあったと考えられる。

洛陽に遷都する前の北魏は,平城に都を置きビザンチン世界(東ローマ帝国)とも密接な関係を持っており,新羅と共通するローマ文化を受け入れていた部分があったからである。

1970 年に北魏の都のあった大同の平城都城址から発掘された遺品を見ると,多数のビザンチン金貨や金属器,ダイヤモンドを象嵌した指輪などが出土した。また北魏高官の封氏一族の

墓からは典型的な後期ローマン・グラスが発見されている。

『梁書』巻54「東夷」「新羅伝」には,次のような記載がある。

普通2 年,王姓募秦が初めて(遣)使してきた。使は百済に随ってきて,方物を献じた。その(国の)人々は,城を健牟羅といい,その邑には内に啄評というのがあり,外に邑勒というのがあ

る。ちょうど,(啄評と邑勒とは)中国の郡県に相当する。国には6 つの啄評と52 の邑勒がある。土地は肥沃で,五穀がよく育ち,桑や麻が多く,縑布を作っている。牛を従え,馬に乗る。

男女(の礼には)別がある。・・・

文字無く,木に刻して信をなす。言を語るに,百済を待ちて後に通ずるなり。

ここで注目すべきは,新羅には文字がなかったこと,言葉を伝えるためには百済の通訳を通して初めて通じたことである。この時期までの新羅の古墳からの出土品に漢字が書かれたものは渡来品を除いてない。中国文化を受け入れていたならば,必然的に漢字が導入されていたはずである。しかし「文字無し」との記録からわかるように,漢字を使用せず,中国文化が浸透していなかったことを傍証している。

なぜ新羅は中国と国交を持たなかったのか。国と国とが密接な関係をもつということは,互いに政治・経済・文化上の必要性をもつからであり,国交を必要としないということは,相互に必要とするものがなかったと考えられる。隣国の高句麗や百済が中国の政治・経済制度を導入し,中国文化を受け入れても,それに同調する必要がないほどに自国の政治制度や経済システム,あるいは文化全般にわたって自信を持っていたと考えられるのである。

(2) アラブの史料から

アラブ人イブン・クルダドビーが編纂した『王国と道路綜覧』(845 年)に,新羅に関する興味深い記事がある(韓国・李熙秀『世界文化紀行』1999 年より)。

中国の向側に,新羅という,山が多く,いろいろな王たちが支配している国があり,金が多く産出している。そこには多くのイスラム人が定着していた。重要な産物としては,金,人参,織りものの生地,鞍飾,陶器,剣などがある 。

この本が編纂されたのは統一新羅の時代のことであったが,そこに描かれている新羅の状況は三国時代の新羅の状況にあまりにも近い。ここに挙げられている物産は,いずれも新羅の古墳より出土しているポピュラーな遺物をそのまま反映させた内容になっている。そして新羅の物産が西方世界の人々にとって極めて魅力的であったことを如実に記録したものであり,それゆえに多くのイスラム人(アラブ人)たちが新羅に定着して商行為を行っていたと思われる。

これに関する重要な遺物が残されている。新羅第38 代元聖王(785-798)の陵墓の前には石人石獣像が建てられているが,その石人たちは風貌が明らかにアラブ人風に造られた屈強な武人像である。それほど彼らが新羅社会の中に浸透していたことを示している。最後に

6世紀以前の新羅古墳からの出土物を通して分かることは,ローマ世界から輸入されたり,ローマ文化の中で生み出されたデザインや技術技法を導入して新羅で独自に作り出されたもの

が主要部分を占めているということである。中国文化を反映するような遺物は極めて少数しか出ていない。

古墳の築造方法もそうである。古墳は先祖を祀る方法であるから,その民族にとって最も重要な伝統文化であり,その形態は民族固有の伝統を反映する。新羅の古墳築造法(積石木槨墳)は,ユーラシア北方民族,とくにステップ・ルート地方から南ロシアに定着したスキタイ人とその末裔たちに特有の形式であり,中国の墓制とは何のかかわりもないものであり,北方民族から導入された新羅独自の墓制であった。これは高句麗や百済にはない墓制である。

新羅には馬塚があちこちに見られ,馬を大事に埋葬している。土器も馬頭がついているものが多い。こうした点を見ると,騎馬民族系統の人々が定着したと考えられる。かつて江上波夫が「騎馬民族説」を唱えたが,新羅がそれにもっとも該当すると思われる。

暦法も新羅の特徴がある。中国では古来,十干十二支による暦を使い,その中華文化圏に属する国々もそれにならってきた。朝鮮半島の高句麗や百済も同様であったが,新羅は干支暦は一切使われなかった。むしろローマ暦の表記に近かった。

新羅の始祖朴赫居世が,居西干(新羅語で王の意味)となったその年が元年と記され,それ以降,○○王○○年という表記が行われていたことが,『三国史記』の冒頭から記述されている。中国式の年号を使うことは一切行われていない。この朴赫居世に続いて王位を継いだ南解次次雄のとき,王位を継いだその年を元年とすることにしたが,後にそれは誤りであるといった議論が正しいとする議論が起こった。その論拠として,暦年を中国的な干支暦とは異にする考え方が横たわっていたことを示している。基本的に新羅の暦では,王の何年何月何日という暦日を示していた。新羅が中国式の暦日法に変わったのは,ローマ世界との交流を断った後の法興王の時代になってからであった。

このように実物としての遺物とソフトとしてのデザインや技術のローマ世界からの導入は,新羅のあらゆる古墳出土のあらゆる出土品に共通してみられる現象であり,ローマの影響が文化全般に及んでいたことを示していると思う。新羅は6 世紀以降,中国との関係を密にし始め,弱小国からやがて百済と高句麗を滅ぼして朝鮮半島を統一していった。小国新羅がもっていたこのような半島統一のためのエネルギーは,かつてローマ文化受容の時代に蓄えていた中国文化とは違ったエネルギーの潜在的蓄積があったからであり,それが原動力の一つになったのだと思う。(2012 年11 月23 日)

*図はすべて由水常雄『ローマ文化王国−新羅』新潮社より引用

■よしみず・つねお

徳島県生まれ。1973 年早稲田大学大学院博士課程修了(美術史専攻)。68 年〜70 年,チェコ政府の招聘留学生としてカレル大学に学ぶ。81 年ガラス作家養成校・東京ガラス工芸研究所,能登島ガラス工房を開設。この間,成城大学・多摩美術大学・早稲田大学等で講師を務めたほか,台湾芸術大学客員教授,日本伝統工芸展監査委員,朝日現代クラフト展などの審査員を歴任。現在は,(有)能登島ガラス工房会長,箱根ガラスの森美術館顧問。専門は,ガラス工芸史,東西美術交渉史。主な著書に,『ガラスの道』『世界ガラス美術全集』『正倉院の謎』『ローマ文化王国−新羅』『天皇のものさし』ほか多数。